工房にある木工関係とギター製作関連の本です。随時加筆/更新します。

![]()

工房にある木工関係とギター製作関連の本です。随時加筆/更新します。

|

Guitarreros de Andalucia Artitas para la sonata Luis F.Leal Pinar 著 Ediciones Giralda , S.L.. 発行 価格 90ユーロ前後(+送料) |

スペイン南部、アンダルシア地方のギター製作家の紹介・カタログ。 18世紀から今日に至るまで網羅されている。 スペイン語だが、豊富な写真によって作品の特徴、意匠、作者のプロフィール、工房の様子などをうかがい知ることが出来る。 マドリッド派やバルセロナの作家とは趣が異なる香りがプンプン。 極めて高価だがその値打ちはある。 A4大、ハードカバー、443ページ |

|

ラミレスが語るギターの世界 J.・ラミレスⅢ世 著 鴫原 淳 ・ 佐藤忠夫 訳 翻訳協力 山清久 ¥3,500 |

ギター製作家として極めて著名な故ホセ・ラミレスⅢ世が1995年に著した本。 作り方のメソッド本ではないが、製作者として参考になる記述はたくさんある。 製作家は職人であり技術者であるべきという著者は、アイデアマンで研究者、探求者であったことがよくわかる。そして実業家としても一流だったようだ。 技術公開の寸前で幕を引いているのが多いのが残念。 賛同できかねる記述もあるがそれはそれで面白い。 マヌエル・ラミレスやフリアン・ゴメスについてのエピソードも興味深かった。 |

|

バイオリン製作 今と昔 第Ⅰ部 Violin Making as it was , and is ヘロン・アレン 著 尾久 れも奈 訳 |

ギターとは似て非なるものというバイオリンだが、どっこい作る立場からするとよく似ているのである。 あのストラディバリの時代から歴史と伝統に深く根を張って微動だにしないバイオリンの製作技術。 この2冊で、大いに勉強させてもらった。 現物(ストラディバリウス)から三次元で細かく採寸した図面や製作型の原寸大図付きで作り方を解説しているので、やる気と根気があればストラディバリのコピーを作ることが可能! 特にギター作りとの違いに触れているところや、奥深〜いニスの調合の話しなどが参考になった。 |

|

バイオリン製作 今と昔 第Ⅱ部 Violin Making as it was , and is ヘロン・アレン 著 尾久 れも奈 訳 |

|

|

guitarmaking William R. Cumpiano and Jonathan D. Netelson 著 |

ギターを作り出した頃、まず購入した本。 クラシックギターと鉄弦アコースティックギターの両方の製作手順を同時進行で解説。 写真やイラストも豊富でわかりやすい。 国内でも購入可能。 |

|

MAKING MASTER GUITARS Roy Courtnall 著 |

クラシックギター作りのバイブルと呼べる本。 前半は、多くの歴史的銘器(*1)の図面とその製作者のコンセプトなどが丁寧に記載。 後半は、スペイン式の伝統的製作法を写真とイラスト入りで詳述。 (*1)トーレス、サントス、ハウザー、アグアド、フレタ、ブーシェ、フレドリッシュ、ロマニリョス |

|

MAKING MASTER GUIATRS Roy Coutnall 著 瀧川勝雄 訳 現代ギター社 刊 |

上記の完全日本語訳版。 翻訳は版画家でギターも製作される徳島ギター協会の瀧川さん。 日本の多くのプロ/アマ製作者待望の一冊。 |

|

スペイン式クラシックギター製作法 禰寝孝次郎 著 現代ギター社 刊 |

著者はアントニオ・マリンに師事され国内でご活躍の製作家、禰寝(ねじめ)氏。 伝統的スペインの技法が著者のノウハウ満載で紹介されている。 2005年刊行。 上記の2種類の製作本とともに手元におきたい一冊。 |

|

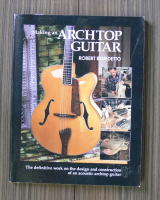

Making ARCHTOP GUITAR Robert Benedetto 著 |

アーチトップギターに的を絞って丁寧に説明されている。 とにかく写真や図面、イラストがきれい。 いつかは是非作りたいアーチトップのギター。 ある意味ではクラシックギターよりも工芸的価値はあるかも知れない。 著者は世界の第一人者:ベネデット氏。 |

|

Guitars Through The Age James Westbrook (コレクター) Hermann HauserⅢ (word) |

主としてトーレス以前のギターコレクションの紹介。 美術書を思わせる印刷と用紙。 |

|

アントニオ・デ・トーレス ホセ・ルイス・ロマニリョス 著 佐藤忠夫 訳 |

現代のギターを「発明」したといわれるトーレスの作品をほとんど網羅して説明。 トーレスの生い立ち、歴史、そして具体的かつ極めて細部に至る製作法に関する記述など、 素晴らしい著作である。 著者は自分も尊敬する世界的な製作家でトーレス研究者のホセ・ロマニリョス氏。 翻訳は徳島ギター協会の佐藤さん。 クラシックギター製作者必携。 |

|

Guitar Finishing STEWART MACDONALD 刊 |

タイトルのとおり、ギターの塗装仕上げに関する専門書。 実にバラエティに富んだ方法・手順や塗料の処方なども記載されている。 エレキギター、アコースティック、そしてもちろんクラシックギターも。 一般的な木工の塗装にも応用できる。 |

|

The Luthier's HANDBOOK Roger H. Siminoff |

ハンドブックと呼ぶにはちょっと物足りないか。 鉄弦ギターやマンドリンが中心。 ちなみに Luthier とは弦楽器製作者のこと。日本語にはない単語。 |

|

THE ART of INLAY Larry Robinson 著 |

INLAYとはもちろん象嵌のこと。 おもに貝を使って楽器や家具にインレイする方法や作品を紹介している。 記載の作品デザイン、欧米人には受けそうだが自分は全く好きにはなれない。 |

|

クラシックギター銘器コレクション 現代ギター社 刊 |

内外のギターを一堂に集めたカタログ写真集。 写真がきれいで見て楽しい。各所のデザインや基本寸法値など大いに参考にさせていただいている。 |

|

椅子 井上 昇 著 山海堂 刊 |

椅子デザイナーとして必要な知識は何か? がわかる本。 各種用途別の椅子に対して人間工学的な実データが示されているのが非常に役に立つ。 著者主宰の椅子塾の生徒さんたちの作品も立派。 |

|

椅子の辞典 ROOM 編 |

この一冊で誰でも椅子の通(つう)。 価格別に国内外の「傑作」がカタログ風に網羅されているし、デサイン様式の歴史に対する椅子の変遷も楽しい。 |

|

木工工作法 職業能力総合大学校 能力開発センター 編 |

専門校時代の教科書。 ギター作りも家具作りも工作の原点はここにあります。 |

|

WOODWORKING Albert Jackson , David Day , Simon Jennings 著 |

これ一冊で木工(家具作り)のすべてがわかります。という目的で出版されている。 非常に広く、適当に深く。役に立ちます。 |

|

good wood joints Albert Jackson and David Day 著 |

継ぎ手仕口に的を絞っているが、上記の本があれば不要と思う。 よく見ると著者が同じ。 |

|

THE BANDSAW BOOK Lonnie Bird 著 |

初めてバンドソーを使う人にはおすすめ、というよりこの本の内容を知らないとバンドソーはまともに使えないといったほうがいいかも。 |

|

Router Jigs & Techniques Patrick Spielman 著 |

この本を見てルーターって本当にすごいなぁと思った。 USAでは何でもルーターでやってしまうのです。 |

|

さしがね工作 永雄五十太 著 相模書房 刊 |

さしがねを本格的に使いこなすのは超至難の業といえるが、本書は入門書として適す。 表紙のような勾配をもつ(転んでいるという)物の製作を通して、さしがねの使い方をやさしく解説。 三角関数も出てきます。 |

|

Turning Richard Raffan 著 |

木工旋盤およびロクロに関する専門書。 刃物の研ぎ方から複雑な形状の加工方法まで網羅、美しい写真入りで解説。 まだ全部読んでいない。 |

|

木材の塗装 木材塗装研究会 編 海青社 刊 |

外壁塗装からピアノの鏡面塗装まであらゆるケースについて懇切丁寧に解説されている。 ただ、完璧に理解するには化学の知識も必要。 |

|

超実用 木材塗装読本 月刊建築知識2002年8月号増刊 |

あらゆる塗料について十分な解説があり、多くの塗装サンプル写真も紹介されている。 きちんとした実験レポート風にまとめているのが嬉しい。 上記の本とこの本があれば、家具の塗装についてはまず心配ない。 |

|

THE CANERS HANDBOOK Bruce W. Miller , Jim Widess 著 |

植物やその繊維で編む人をCANERというらしい。 椅子座のさまざまな編み方を紹介している。植物のみならずペーパーコードやテープなどでの方法も掲載されている。 |

|

手づくり木工事典 総集編 婦人生活ベストシリーズ |

木工を始めた頃よくお世話になった雑誌だが、もうこの名前では存在しない。 当田舎の図書館ではチラホラと数冊ほどしか陳列されていない。 よってこの総集編は貴重。 |